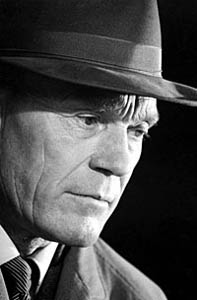

Tarjei Vesaas

(1897-1970)

né à Vinje, en Telemark, en Norvège

France

Tarjei Vesaas appartenait à une famille paysanne installée de longue date dans cette province du sud de la Norvège, en Telemark. Après l'école primaire, son destin semble tout tracé : il commence à participer aux travaux de la ferme. Peu à peu cependant il manifeste un goût prononcé pour la littérature. Il dévore le Peer Gynt d'Ibsen, découvre Kipling, se passionne pour Knut Hamsun et Selma Lagerlöf.

Il se sent si étroitement lié à cette terre où il est né et où il a grandi que, dès l'âge de vingt ans, il décidera de s'y fixer à vie. Jusqu'à sa mort, la petite commune de Vinje put encore s'enorgueillir de le compter parmi ses citoyens.

Tarjei Vesaas ne limitera cependant pas son horizon aux paysages du Telemark. Les contacts avec l'extérieur seront assurés par de longs et fructueux voyages à l'étranger. Et, tout en manifestant une connaissance intime de ce terroir auquel l'attachent des liens quasi organiques, l'auteur montrera dans son oeuvre une tendance toujours plus affirmée à situer les problèmes dans une perspectives générale.

Les prolifiques débuts de Vesaas révèlent un jeune écrivain encore largement tributaire de ses admirations littéraires. De 1923 à 1926, outre deux pièces et une nouvelle, il publie trois romans auxquels la critique fera un accueil assez réservé. Ces oeuvres, où s'exprime une mystique de la nature au romantisme un peu emphatique, sont celles d'un débutant aux dons réels mais encore hésitant sur le chemin à suivre. Vraisemblablement sensible à des critiques, Vesaas change de registre pour faire paraître en 1923 Dei svarte hestane (Les Chevaux noirs), un roman qui s'inscrit pleinement dans la tradition réaliste de la littérature villageoise norvégienne.

Le succès ne viendra cependant qu'en 1930 avec Fars reise (Le Voyage du père). Le premier des quatre romanas consacrés aux difficiles années d'apprentissage de Klas Dyregodt. L'ensemble de l'oeuvre est de valeur inégale mais Vesaas a su trouver une voie et un style propres. Marué par le tragique destin d'une famille dont les membres semblent incapables de s'adapter à la vie, Klas Dyregodt connait une douloureuse évolution et semble prêt à céder, comme sa mère, à la tentation du suicide. Il accepte finalement d'assumer son destin mais mettra encore longtemps avant de trouver sa place dans l'existence. Indissociable des personnages est le cadre dans lequel ceux-ci évoluent. Vesaas a l'art de nous faire sentir la nature dans ses moindres pulsations, de nous révéler les forces qu'elle abrite et la symbiose qui s'effectue entre elle et l'homme.

Parus en 1934 et 1935, Det store spelet (Le Grand Jeu) et Kvinnor ropar heim (Les Femmes vers la maison) sont également le récit d'années d'apprentissage mais le ton pessimiste de l'oeuvre précédente a disparu. Comme dans ses oeuvres antérieures, Vesaas se fait témoin attentif et passionné du monde de l'enfance mais il sait aussi nous faire vivre, en des pages d'une rare beauté, le rythme des saisons dans une ferme norvégienne, les forces cachées de la terre féconde, la vie des hommes et des animaux, le cycle de la vie et de la mort.

1940 ouvre une nouvelle période dans l'oeuvre de l'auteur. Bien que ses derniers romans eussent laissé pressentir une certaine évolution, Vesaas nous faisait jusqu'alors pénétrer dans le monde d'une réalité bien palpable. Maintenant, l'histoire tend à se faire allégorie. Dans un cadre stylisé, souvent sans indications de lieu ni de dates, l'écrivain nous invite, par une utilisation symbolique des personnages, des objets et des situations, à donner aux problèmes traités une dimension universelle.

Premier exemple de cette nouvelle manière, Kimen (Le Germe) semble revêtir une valeur prophétique en ce début de guerre. Dans une petite île où règne la concorde la plus parfaite, le meurtre d'une jeune fille amène les habitants du village à se livrer à une sanglante chasse à l'homme. A travers ce thème très simple, Vesaas s'attache à décrire le travail des forces obscures de l'âme, le déchaînement des instincts meurtriers et la cruauté des hommes en proies à une psychose de guerre et de meurtre. Et ni la lucidité d'un homme qui s'efforce de préserver l'esprit d'humanisme ni la naissance de tardifs remords n'auront pu empêhcer ce moment de folie collective.

C'est seulement à l'automne 1945, quelques mois après la libération de la Norvège, que paraît une nouveau roman de Vesaas : Huset i mörkret (La Maison dans l'obscurité). L'auteur écrit dans la lignée de l'oeuvre précédente mais pousse l'expérimentation encore plus loin en refusant d'ancrer son récit dans le monde de la réalité. Les données qu'il nous livre n'ont de sens qu'à travers les symboles qu'elles représentent. La Maison dans l'obscurité, c'est la Norvège pendant l'occupation, une maison étrange, murée, isolée par la glace dans une tempête silencieuse, secouée par les explosions. A l'intérieur, d'autres maisons, des hommes et des rues où passent silencieusement des voitures qui conduisent au centre, à la mort. Dans ce cadre, face aux silhouettes anonymes des forces de l'oppression, évoluent des personnages dans lesquels Vesaas a voulu avant tout fixer des types : l'attentiste, l'indicateur, ou le résistant qui refuse de combattre en utilisant les méthodes de l'adversaire.

La Maison dans l'obscurité apparaît comme une réussite exceptionnelle. Par la force de suggestion des symboles et la densité du style, Vesaas rend, avec une intensité particulière, l'atmosphère si caractéristique des années sombres que venait de vivre la Norvège. Vingt-cinq ans après, le roman se détache nettement de la floraison d'oeuvres "réalistes" suscitées par l'époque.

Sans être un écrivain engagé, Vesaas apportait avec ce roman un témoignage sur son époque. Cinq ans plus tard, c'est à une entreprise semblable qu'il se livre en publiant Signalet (Le Signal). Dans une gare isolée, un train sous pression attend le signal du départ mais il n'y a personne pour le donner. Les passagers, les employés, toute une humanité plongée dans le désarroi s'affaire pour trouver une réponse à cette situation anormale et à sa propre inquiétude. A traver cette situation, Vesaas s'attache à nous restituer l'angoisse et l'incertitude de l'homme plongé dans la crise que vit le mode à la fin des années quarante. Contrairement à La Maison dans l'obscurité, l'histoire peut se lire indépendamment des symboles qu'elle recouvre et c'est là peut-être que réside une des faiblesses de l'ouvrage. la description de la gare, du train et de l'atmosphère du départ sont si réalistes que le lecteur engagé dans le récit lui-même peut être amené à n'en pas dégager la signification symbolique.

La Maison dans l'obscurité, et Le Signal, deux autres romans de Vesaas retiennent l'attention. Le premier, Bleikeplassen (La Blanchisserie), paru en 1946, a été unanimement salué comme un chez-d'oeuvre et a fait l'objet d'une adaptation scénique. Le problème est posé, cette fois, à l'échelle de l'individu. autour du destin d'un quadragénaire tombé amoureux d'une jeune fille et qui, entraîné par la jalousie, veut tuer l'ami de celleci, l'auteur traite du conflit d'une âme rongée par la solitude et victime de ses démons intérieurs. Le héros choisira finalement la mort mais sortira de l'épreuve purifié, et réconcilié avec lui-même.

Dans un contexte différent et en donnant aux symboles une place plus large, Vesaas reprend dans Taarnet (La Tour), publié en 1948, des variations autour du même motif : la lutte entre les apsirations au bien et les forces corrosives qui partagent l'âme de l'individu sans contact avec autrui.

Les années cinquante voient la production littéraire de Vesaas se raréfier. En 1954, il publie Vaarnatt (Nuit de printemps), une nuit de printemps qui verra les adolescents Hallstein et Sissel mûrir au contact d'une réalité extérieure qui fait brusquement intrusion dans leur domaine. On remarque dans ce livre que, s'ils n'ont pas disparu, les symboles s'intègrent dans l'action et peuvent s'interpréter au niveau même du récit.

Ce retour à une certaine forme de réalisme est également perceptible dans Fuglane (Les Oiseaux), paru en 1957. Le roman de Mattis le simple d'esprit, à qui le mariage de sa soeur fait perdre son seul soutien et qui se réfugie dans la mort.

Tout au long de son activité littéraire, Tarjei Vesaas avait fait jusqu'alors figure d'isolé. Tant par ses procédés que par son style, il avait défini une voie propre qui le plaçait en marge des principales tendances.

Sa production des dernières années semble toutefois mieux coïncider avec les courants qui actuellement se font jour en Norvège. Un besoin nouveau de dépasser les conventions en vigueur, une perméabilité plus grande aux apports de l'extérieur, l'existence d'un public plus ouvert et plus exigeant ont amené certains écrivains à délaisser les formes traditionnelles du récit et psychologique.

Avec Brannen (L'Incendie) en 1961, Vesaas va très loin dans la recherche de formules nouvelles. Il nous plonge dans un monde absurde d'où tout logique est exclue, un monde rempli de menaces et où règne l'angoisse, un monde à l'image de celui où nous vivons. Par l'utilisation de symboles déjà connus, le roman se rattache au reste de l'oeuvre mais L'Incendie reste un livre difficile qui laissa la critique divisée.

Si Is-slottet (Le Château de glace) s'inscrit dans la lignée de Nuit de printemps et Les Oiseaux, Bruene (Les Ponts) publié en 1966 montre que l'écrivain continue dans la voie de l'expérimentation tout en revenant à une forme plus traditionnelle que dans L'Incendie. Le thème lui-même se retrouve dans des romans antérieurs de Vesaas. Le héros qui, confronté avec une réalité cruelle, doit faire un choix le haussant au niveau des adultes, n'est pas sans faire penser par exemple à Nuit de printemps. De même, l'usage de symboles ainsi que l'intrigue simple et parfaitement claire nous sont des éléments déjà familiers. L'apport nouveau réside dans l'insertion de courts chapitres prolongeant l'action et où se reflètent les sentiments et les attitudes des personnages. Mais l'auteur, refusant l'explication psychologique et la raison, a donné à ces passages un caractère fantastique où s'exprime mieux la réalité qu'il veut nous faire saisir.

Les Ponts a valu à son auteur le prix du Comité norvégien des affaires culturelles en 1966. En 1966, il écrit La Barque le soir. Outre son oeuvre romanesque, Vesaas a écrit des nouvelles et des poèmes. Il s'est également essayé au théâtre.