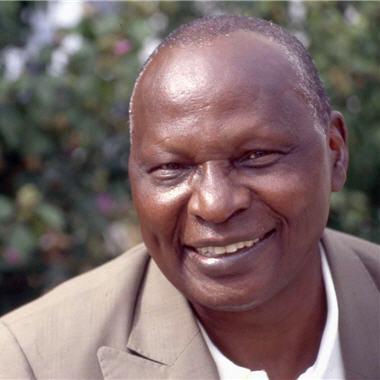

Ahmadou Kourouma

(1927-2003)

né le 24 novembre à Togobala / Boundiali, en Côte d'Ivoire

mort le 11 décembre à Lyon, en France

« Un pet sorti des fesses ne se rattrape jamais. »

(Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé)

Ahmadou Kourouma est issu de l'ethnie Malinké. Son père appartient à l’élite des colonisés : il est infirmier. Comme le rappelle l’auteur, on l’appelait « docteur » et son rang lui donnait le droit de disposer des services d’indigènes soumis aux travaux forcés. Mais l’oncle qui l’élève, s’il joue un rôle tout aussi éminent, est d’un bord opposé : c’est un maître chasseur, une figure émérite de cette confrérie qui occupe le sommet de la hiérarchie sociale traditionnelle, non seulement parce qu’elle a le pouvoir des armes mais aussi celui de la magie, acquis par sa fusion avec la nature.

Etudiant contestataire à l’Ecole technique supérieure de Bamako (Mali), Ahmadou Kourouma est appelé sous les drapeaux et envoyé en Côte-d’Ivoire pour participer à la répression du mouvement naissant de libération, le Rassemblement démocratique africain. Il refuse et, mobilisé dans l’armée coloniale en Indochine, - tirailleur de 1950 à 1954 - il rejoint son poste uniquement parce que Bernard Dadie, l’écrivain alors le plus célèbre du pays, l’incite à aller y acquérir une formation militaire pour se préparer à la guerre anti-coloniale qu’il croît inévitable.

Il connut divers exils : en Algérie de 1964 à 1969, au Cameroun de 1974 à 1984, et au Togo de 1984 à 1994. Après des études - dans un domaine auxquels la plupart des enfants de l’élite africaine tournent le dos : les sciences - de mathématiques à Paris et à Lyon, il écrit son premier roman, Soleil des indépendances, une véritable satire politique. Les Soleils des indépendances est son premier roman. L’auteur, plusieurs fois contraint à l’exil, a été témoin de la période qui a suivi les déclarations d’Indépendances des pays de l’Afrique Occidentale Française et y a puisé la matière de ce roman, à la fois témoignage et satire politique. Son héros, Fama Doumbouya est un prince malinké détrôné par la colonisation puis ruiné par les indépendances cherchant sa place dans un monde renversé. Kourouma dit avoir cherché à retranscrire la manière dont un malinké pense dans sa langue maternelle, il a pour cela créé un français « malinkisé ». Cette innovation stylistique lui valut d’essuyer les refus de deux maisons d’édition parisiennes. C’est au Québec que le livre fut d’abord publié en 1968 et couronné du Prix Francité. Il paraîtra aux Editions du Seuil deux ans plus tard. Les Soleils des indépendances est considéré comme le texte fondateur du nouveau roman africain francophone.

Dès lors, il est reconnu comme l'un des écrivains les plus importants du continent africain. Son deuxième retour dans son pays, en 1970, sera presqu’aussi bref. Et c’est en tant que technicien des assurances qu’il regagne la Côte-d’Ivoire au lendemain de son indépendance. Pas pour longtemps : il refuse de « céder à la magie du parti unique, qui voulait qu’il représente la seule forme de pouvoir pour développer le pays », est jeté quelques mois en prison et prend finalement le chemin de l’exil.

Sa pièce de théâtre, Le Diseur de vérité, publiée en 1974, est jugée « révolutionnaire ». Il repart donc 10 ans au Cameroun, puis au Togo jusqu’en 1993, tout en continuant son ascension professionnelle dans des entreprises privées d’assurance. Suivent Monnè, Outrages et défis en 1990, puis En attendant le vote des bêtes sauvages en 1998 et prix du Livre Inter en 1999, épopée d'un chasseur de la tribu des hommes nus qui devient dictateur à l'africaine. Toujours dans la continuité d'un certain style qui oscille élégamment entre l'humour et la lucidité. Son dernier livre publié de son vivant, Allah n'est pas obligé, qui retrace l'épopée tragicomique d'un enfant soldat, lui vaut le prix Renaudot en 2000.

A 72 ans (1999), il estime que « sa génération s’est d’abord trompée et a ensuite failli ». Elle est venue après la naissance du concept de négritude, élaboré par Léopold Sedar Senghor, « qui avait reconnu au Nègre ses attributs d’homme, mais d’homme inachevé. Nous avons naïvement cru que seule la colonisation empêchait les Africains de devenir des hommes accomplis comme tous les hommes. Par exemple, si des Africains volaient, c’était à cause du colonialisme. Qu’il cesse, et ils se mettraient tous à la tâche. Tout le monde allait se sacrifier pour l’Afrique. Mais nous n’avions pas tenu compte de sa réalité, de sa psychologie. Les Soleils des indépendances a été le premier ouvrage à souligner que l’Afrique avait une responsabilité dans son malheur : l’attrait de la richesse et du pouvoir avait été le plus fort. Et les intellectuels, comme les autres, n’ont voulu que s’en mettre plein les poches ». Et Ahmadou Kourouma d’éclater de ce grand rire limpide qui va si bien à ce géant chaleureux : « Si je n’ai pas cédé à la tentation, c’est peut-être seulement parce que je n’en ai pas eu la possibilité ! ».

Alors que la crise éclate en Côte d'Ivoire en 2002, il condamne l'absurdité de la guerre, mais se retrouve bientôt dans le collimateur des partisans de Laurent Gbagbo. Ahmadou Kourouma s'éteint en 2003 alors qu'il travaille à la suite de son Allah n'est pas obligé, intitulée Quand on refuse de dire non, qui sortira en librairie après sa mort.