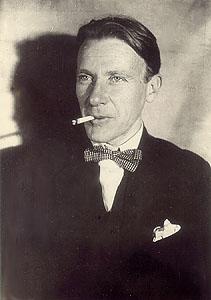

Mikhaïl Boulgakov

(1891-1940)

né le 3 mai du calendrier julien / 15 mai, à Kiev

mort le 10 mars à Moscou

Morphine, 1927

Le morphinomane ressent un bonheur dont personne ne peut le priver : la capacité de mener sa vie dans une solitude totale. Et la solitude, ce sont des pensées importantes, significatives, la contemplation, la sérénité, la sagesse…

D’après la légende, le comte Alexis Tolstoï aurait dit à Boulgakov qu’il fallait se marier trois fois – c’était la clé du succès littéraire (le comte, lui, eut quatre épouses). D’après une autre légende, une gitane à Kiev lui prédit ses trois mariages.

Boulgakov racontait qu’à leur première rencontre, Elena lui demanda de nouer un lien sur ses vêtements et aussi, le « lia » pour la vie. Quoi qu’il en fût, les deux croyaient leur union prédestinée.

Pour Elena, le mariage avec Boulgakov était son troisième également. Pour Boulgakov, elle quitta un commandant militaire soviétique riche et influent, troquant ainsi la prospérité contre le destin de la femme d’un écrivain en disgrâce.

Il écrivit son grand roman étant conscient qu’il ne serait jamais publié de son vivant. Elle éditait le manuscrit, négociait avec les théâtres, obtenait des honoraires – et tenait un journal détaillé de sa vie avec l’écrivain.

« Je fais tout mon possible pour qu’aucune ligne qu’il écrit ne soit perdue. <…> C’est le but, le sens de ma vie. Je lui ai tant promis avant sa mort, et je suis convaincue que je tiendrai toutes mes promesses », avouait-elle dans une lettre adressée au frère de l’écrivain.

C’était une vie difficile. Pourtant, en 10 ans de vie commune, ils ne connurent aucune querelle. Elena écrivait : « Malgré nos moments sombres, effrayants, moments non de tristesse, mais d’horreur face à cette vie littéraire ratée, si vous me dîtes que j’ai vécu une vie tragique, je vous répondrai : non ! Pas une seconde. C’était la plus belle vie que l’on pouvait choisir, la plus heureuse… »

Boulgakov, représentant majeur de la prose et de la dramaturgie russe du xxe siècle, y fait aussi figure d'outsider. Contemporain par l'âge d'un Pasternak, d'un Maïakovski, d'un Mandelstam ou d'une Akhmatova, il ne prend conscience de sa vocation d'écrivain qu'en 1920, après avoir été « délogé » de sa première profession de médecin par la guerre civile.

Issu d’une famille d’intellectuels, après le lycée où il commence ses études en 1901, il s’inscrit en 1909 à la faculté de médecine de Kiev. Diplômé avec mention excellente de la faculté de médecine de l'université de Kiev, il est, pendant un certain temps, médecin volontaire. Ses nouvelles, en partie autobiographiques, sont publiées sur cette période dans une revue de médecine. C’est durant ses études qu’il épouse, en 1913, sa première femme, Tatiana Lappa. Une fois ses examens obtenus, en 1916, il s’engage comme volontaire de la Croix-Rouge sur le front, avant d’être mobilisé au sein d’un hôpital civil de la province de Smolensk (voir Carnets d'un jeune médecin). C’est à cette époque devient, pendant quelques années, morphinomane suite aux injections de morphine rendues nécessaires afin de calmer une allergie au sérum antidiphtérique (voir son récit Morphine). Le conflit terminé, Boulgakov ouvre son cabinet médical à Kiev en 1918 puis, toujours en tant que médecin, il est réquisitionné par l’Armée blanche en 1920. Les scènes de la guerre civile n’auront de cesse de marquer son œuvre (La Garde blanche, « Ce sont les voyages révolutionnaires. On roule une heure et on s'arrête deux. », Les Aventures extraordinaires du docteur N., La Nuit du 2 au 3).

Parallèlement, il commence à écrire des textes fortement inspirés par ses fonctions et le contexte politique : notamment une première version de Morphine, Carnets d’un jeune médecin et La Garde blanche. En 1920, atteint du typhus, il ne peut fuir devant l’avancée des bolcheviks. Se décidant à abandonner la médecine pour se consacrer à l'écriture, il parvient à se faire engager comme directeur du « Lito », le département Littérature de la ville de Vladicaucase. Mais suite à un différent avec un journal local, Boulgakov le « blanc » est contraint de quitter ce poste. Il quitte alors Vladicaucase pour Moscou. Travaillant pour différents organes et journaux culturels, il parvient à faire publier plusieurs de ces textes. C’est l’époque de ses premiers succès littéraires. C’est en 1921 que Boulgakov abandonne la médecine pour se consacrer à l’écriture. C’est aussi le début des soucis. Divers emplois se succèdent : il écrit plusieurs articles guettés par la censure, collabore plus régulièrement à divers organes de presse en y publiant des récits et travaille à des adaptations scéniques (de ses propres textes mais aussi de Gogol, Tolstoï, Cervantès…). Quand il arrive à Moscou en 1921, il est un débutant obscur, ayant dix ans de retard sur les écrivains de sa génération qui, lorsqu'ils n'ont pas émigré, sont traités avec égards par le jeune État des soviets. Boulgakov entre en littérature par le journalisme satirique en même temps que ses cadets Babel, Kataïev, Ilf et Petrov, dont la culture a été d'emblée révolutionnaire et marxiste, tandis que lui-même était issu d'une intelligentsia provinciale demeurée à l'écart des renouveaux littéraires (symbolisme, acméisme, futurisme) du début du xxe siècle.

Le théâtre est une autre de ses passions - il écrit sa propre adaptation théâtrale du roman La Garde blanche sur la guerre civile, alors que Le Roman théâtral est, pour lui, son oeuvre principal.

En 1925, il épouse sa seconde femme, Lioubov Evguenievna Bielozerskaïa.

S’il connaît alors le succès, Boulgakov doit composer de plus en plus avec la censure. La Garde Blanche sera ainsi partiellement interdite de publication. À partir de 1926, date à laquelle son appartement est perquisitionné, Boulgakov ne cesse d’être persécuté par le régime, Staline allant même à critiquer durement ses pièces La Fuite, Les Jours des Tourbine et L'Île pourpre. Ses œuvres sont alors retirées de la vente, ses pièces interdites. Il commence malgré tout à écrire Le Maître et Marguerite, son chef-d’œuvre, qui connaîtra un sort difficile : réécrit six fois en dix ans, en secret, puis mis au ban par les autorités, ce texte foisonnant, aux tonalités fantastiques, ne sera publié qu’en 1973 en Russie, où il deviendra très vite un roman culte. Il est aujourd’hui traduit dans de nombreux pays.

En 1929, il écrit à Staline pour lui demander le droit de quitter l’URSS (projet qu’il abandonna notamment suite à sa rencontre avec celle qui allait devenir en 1932, sa troisième femme, Elena Sergueïevna Chilovskaïa) avant d’écrire, en 1930, au gouvernement de l’URSS afin qu’on lui fournisse un emploi en rapport avec le théâtre. Il est alors engagé au Théâtre d'art comme assistant-metteur en scène. Mais là encore Boulgakov ne parviendra pas à faire aboutir ses nombreux projets parmi lesquels figurent de nombreuses adaptations scéniques de ses propres textes mais aussi de Gogol (Les Âmes mortes), de Tolstoï (Guerre et Paix), de Cervantès, de Molière ou encore de Maupassant.

Malgré le fait que Staline aimait beaucoup sa pièce Les Jours des Tourbine, à partir de 1930, Boulgakov ne fut plus publié ni produit sur scène. Il tenta de quitter le pays, mais s’essuya un refus de l’administration.

A la fin de 1939, l'état de santé de Boulgakov, depuis longtemps des plus médiocres, s'aggrave. Comme son père, l’écrivain décède le 10 mars 1940 suite à une néphro-angiosclérose.

Auteur de comédies, de contes fantastiques, de romans sur la guerre civile, Boulgakov ne verra ses œuvres publiées qu’à la mort de Staline. Le Maître et Marguerite, son œuvre majeure, sera quant à elle publiée en 1966. La première édition des oeuvres de Boulgakov, dans leur majeure partie, sinon dans leur totalité, paraît en cinq volumes à Moscou en 1989-1990, pendant la Perestroïka.

« Parfois, le meilleur moyen de détruire un homme est de le laisser choisir son destin. » ; « Les manuscrits ne brûlent pas. »

« Il y a, si vous le permettez, quelque chose de malsain chez un homme qui fuit le vin, le jeu, la compagnie des femmes charmantes et les conversations d'après-dîner. De telles personnes, ou bien sont gravement malades, ou bien haïssent en secret leur entourage. » ; « Nous parlons, toi et moi, des langues différentes, comme toujours, dit Woland. Mais les choses dont nous parlons n'en sont pas changées pour autant. » ; « Jamais une tuile ne tombera par hasard sur la tête de qui que ce soit. »

En 1961, la veuve de Mikhaïl Boulgakov, âgée de 67 ans, fut sollicitée par un jeune philologue qui étudiait l’œuvre de son époux. Elena Sergueïevna accueillit le chercheur d’abord avec méfiance, mais rapidement, elle lui confia le manuscrit du roman écrit par Boulgakov vers la fin de sa vie.

Aussi, vingt ans après la mort de Boulgakov, le roman Maître et Marguerite fut découvert à nouveau pour devenir l’un des livres russes les plus célèbres du XXe siècle et remporte un succès mondial, traduit en 75 langues. Elena – la troisième et la dernière épouse de Boulgakov – est celle qui tapa le livre dicté par l’écrivain. Par ailleurs, elle est la « Marguerite » du roman.

L'adaptation cinématographique de la nouvelle Coeur de chien (1998) est l'un des films préférés des Russes.

« Qui prend son temps n'en manque jamais. » ; « La ruine n’est pas dans les placards, mais dans les têtes. » ; « Si vous prenez soin de votre digestion, je vous donne un bon conseil : ne parlez à table ni de bolchévisme ni de médecine. Et que Dieu vous garde de lire des journaux soviétiques avant le dîner. »