Résidence de gueux pour RICTUS

En abordant la prochaine création du Théâtre de l'Hyménée – je parle de création comme d'une exploration, à l'instar d'un voyage à la Bougainville, à la découverte de territoires peu connus, ou tout à fait ignorés, à la recherche de nouveaux savoirs, dans un esprit scientifique et philosophique – nous avons déterminé trois périodes qui correspondent pour autant, à trois étapes de progression.

Le premier travail sur les Soliloques du pauvre, textes poétiques de Jehan-Rictus, a consisté à choisir, couper, monter, afin d'en extraire les enjeux dramaturgiques : repérer les pistes, le cheminement, confectionner une histoire, un déroulement, desquels naissent les propositions scénographiques, c'est-à-dire les partis pris de mises en espace (décor, rapport aux spectateurs), et d'écritures des volumes. (Nous avons abandonné, par exemple, l'idée du téléviseur ; cf. note du 20/02/2009).

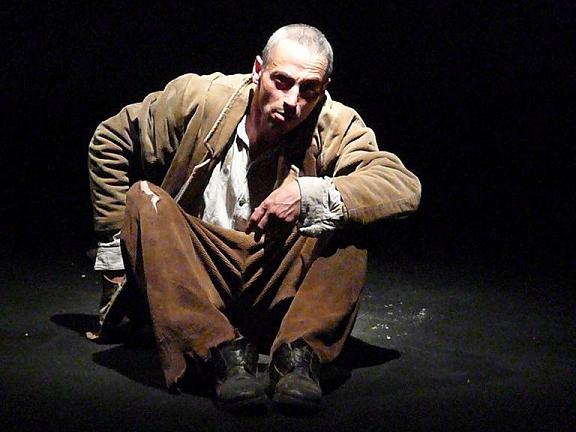

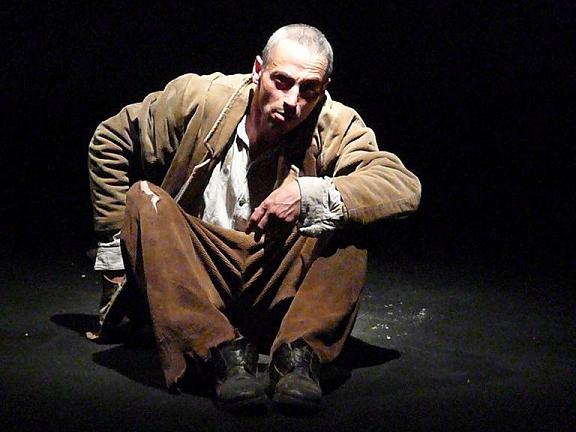

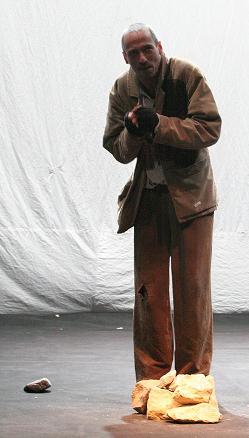

Ainsi mes premières rencontres avec Antoine

Chapelot, le comédien, s'apparentaient à de la recherche A partir de l'articulation, de la compréhension des mots, de leurs sens cachés, de l'action qu'ils suggéraient, des gestes sont nés, plusieurs voix, des cris, des rires. Son faciès a bientôt été marqué par une grimace, celle qu'on fait lorsqu'on ingurgite quelque chose qui répugne, ou bien de celle que les hémiplégiques (cf. Pancho Villa) ne peuvent se débarrasser - entre sourires et larmes - comme un RICTUS. La pauvreté – devenue obsession – s'est stigmatisée sur le visage du comédien.

En tant que directeur d'acteur, guider un comédien dans un monologue, c'est participer à un processus, où, entre la projection de mon désir à travers sa présence, et la confiance en ma parole, le comédien Antoine

Chapelot, tout à la fois lieu de réalisation et de résistance, a pour métier, de s'incarner. Le théâtre est une offrande. Pour devenir. Autre. C’est en cela qu’il subvertit intrinsèquement tous les pouvoirs, car il n’est question, en fait, que de jouer. Une tâche passionnante puisqu’il s’agit de traduire en éléments matériels un produit intellectuel.

Ce passage du texte à la scène nécessite la collaboration et les compétences de tous : du constructeur de décor Quentin Charrois, au créateur lumière Ronan Fablet, du comédien au créateur sonore Jean-Kristoff Camps, chacun emprunt de leurs propres désirs, chacun au service d'une idée, d'une vision, d'un texte, d'un auteur né en 1867 : un véritable exercice d'équipe requérant un bon réglage du sextant afin d'accorder les différentes narrations (corps/voix, éclairage, acousmatique) à une trame en pleine émergence.

crédit photos : Norbert Deusmier & Roger Nunez

Tout aventure de création implique du temps. Chercher, "essayer des choses", "bidouiller", rien n'est donné à l'avance, tout est obstacle ; les confrontations sont multiples ; pour s'en sortir, deux éléments seulement : le Désir et la confiance. En création, si l'un vient à manquer, la déstabilisation s'installe et le mouvement devient boiteux. La création artistique possède ses contraintes, qui, d'une façon tout à fait artificielle, nous impose d'inventer, de trouver, justement, l'art du boitillement, de la syncope, du spasme : espace de liberté conditionnée par une évolution boostée, condensée, intensifiée. La répétition publique du jeudi 7 mai 2009 clôtura cette première période suite à la résidence de création à l'Espace Culturel des Corbières (Ferrals, 11220) cf. articles.

Une parole à distance / de / en résistance

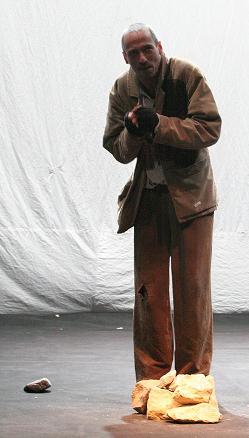

Noir profond. Du son, des sons. Des étincelles. Une grille frappée par une pierre. Premières perceptions. La sensorialité convoquée comme un rappel de – ou à – soi. Apprivoisement brut. La pauvreté synonyme d’accidentel. La lumière, comme une aube discrète, désigne le lieu d’où choira soudain un corps. Un fœtus, mi-homme mi-bête, une chimère apocalyptique, annonciatrice (?), gît bientôt là. Lentement la tête se redresse, regarde, observe. La grille demeure suspendue irrémédiablement. L’univers sonore précède ainsi la vision. Le personnage semble apparu de nulle part, comme tomber des cintres invisibles, de l’ombre opaque et imperméable : la voix perce le faux silence habité des sons quasi inaudibles et pourtant insistants de Jean-Christophe Camps.

Le comédien évolue sur un plateau circulaire de revêtement noir, surélevé de 50 cm et de six mètres de diamètre ; espace symbolique aux multiples signifiés, à la fois décharge, bord de monde ou île anti-utopique, lieu imaginaire, marginal, non identifié, entre parenthèses, espèce d’Epoché invitant à suspendre ses jugements. Les impressions et les perceptions sont accentuées par le cyclo blanc sur lequel se reflètent les lumières aux tons froids ou chauds de Ronan Fablet, créant un univers dense et homogène. Dans la deuxième partie, qui correspondra à notre deuxième étape de travail, le revêtement du plateau circulaire sera blanc, comme le cyclo, permettant ainsi des projections. De sous le plateau des projecteurs éclaireront en contre-plongée Rictus dans son évolution, ou involution.

|

La voix du personnage Rictus/Antoine

Chapelot se fait entendre. Aux accents moqueurs se joignent ceux de la suavité toute poétique et naïve, à ceux de l’abattement, ceux de la revendication et de la révolte, à ceux de la dérision et des explications, ceux de l’espoir et de la délicatesse. La présence du comédien contamine son monde. L’intime est exposé à la masse. « Selon le moment, c’est l’une ou l’autre de ces dimensions qui cristallise le questionnement esthétique qui accompagne l’activité théâtrale. » (1) A travers la parole solitaire de Rictus, c’est la langue qui est interrogée, celle des basses couches de la société sur laquelle la révolution industrielle du XIXème siècle est venue se répercuter. Suivant au plus près le texte, j’ai élaboré une construction contrapuntique (avec l’idée d’une basse soutenue), où le son fait écho au sens, les rimes aux mots, et où les gestes se répètent en variations…

- « Entrez, entrez donc, mon ami,

Mettez-vous à l’ais’, notre frère,

Apportez vos poux par ici. » (2)

Le cadre temporel de notre Rictus se situe entre la guerre avec la Prusse et la Commune de Paris (1870-1871) et entre la première guerre mondiale et la révolution bolchévique (1914-1917). Il anticipe sur la grande dépression des années quatre-vingt et la Belle-Epoque, la pauvreté signifiante des chimères malfaisantes ou des autismes utopiques.

Ce Rictus-là, que nous entendons présenter, c’est l’abolition du corps, la déchirure d’une solitude, l’écartèlement d’une âme, le désir d’un cri, la peur d’un affrontement, l’arrachement d’une conscience. Nous avons voulu faire de Rictus un langage : une physionomie tendue à la fois par les gerçures et les crispations du temps. A la violence du propos et des techniques usitées, qui participent au rôle exutoire du théâtre, répondent la fonction émancipatoire de la scène par le biais de la choralité éprouvée par la concorde entre les protagonistes de la création (comédien, techniciens et régisseur scène), et les liens qui s’établissent entre les considérations de chaque spectateur et leur propre expérience sensorielle. |

Un théâtre du corps et des images qui préparent l’avènement du texte porté par la sensibilité du jeu tout en nuance ; un théâtre où est convoqué le corps-même du spectateur, spectateur qui devient, à son tour, passeur de sens. Le théâtre comme acte de connaissance, espace du véritable, de la vérité de l’illusion – du factice – muée en savoir, où chacun peut se reconnaître dans toute son authenticité.

« Le théâtre est l’art politique par excellence ; nulle part ailleurs la sphère politique de la vie humaine n’est transposée en art. De même, c’est le seul art qui ait pour unique sujet l’homme dans ses relations avec autrui. » (3)

Une entreprise artistique est une entreprise de désirs. En souhaitant qu'ils en suscitent d'autres.

Michaël

Therrat, le 20/05/2009

(1) Luc Boucris, L'Espace en scène, Paris, Librairie théâtrale, 1993, p.275. ; (2) Jehan-Rictus, « Les Masons », in Les Soliloques du Pauvre [basé sur l’édition de 1903], Paris, Éditions Blusson, [2007] ; (3) Hannah Arendt, La Condition de l'Homme moderne, (p.211), cité par Julia Kristeva, Le Génie féminin. Hannah Arendt. Tome premier, Ed. Fayard, 1999, p.91.

Notes du 20 février 2009, du 17 novembre 2009, du 28 novembre 2009 & articles de presse /2009 |